TYRELL

Madmaxista

- Desde

- 11 Ago 2007

- Mensajes

- 7.206

- Reputación

- 1.736

Tanto espía, espía tanto

La vida es contradictoria. Hay monstruos que metabolizan nuestros ataques y se hacen más poderosos con nuestros proyectiles. La antipolítica es uno de esos monstruos. En los años del GIL, sus dirigentes metabolizaban su propia corrupción usándola como prueba de su honestidad: “Nosotros no engañamos a nadie, es verdad que somos tan corruptos como los políticos, pero a cambio somos más eficaces”.

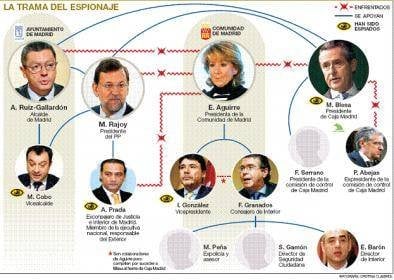

Con el asunto del espionaje en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) corremos el riesgo de que, una vez más, nuestras críticas no le afecten o incluso terminen por hacer más poderoso al monstruo de la antipolítica. Un monstruo que se alimenta de extender la desconfianza y el desprecio a nuestras instituciones y a nuestros representantes por igual, sin distinción de tonalidad político ni de trayectorias personales. Por eso, cuando concluimos que el problema del espionaje en la CAM es un problema de desconfianza entre los distintos grupos del PP, pese a ser verdad, nos quedamos peligrosamente cortos en nuestro análisis.

Para un demócrata, que los políticos de un mismo partido no se fíen unos de otros es un argumento demoledor contra ese partido. Pero para el antipolítico ese dato es un verdadero triunfo a la hora de argumentar contra el sistema en su conjunto. El argumento de la desconfianza desplaza el debate público del eje de la política al de la naturaleza humana. Al establecer el marco de la desconfianza, todo el razonamiento tiende a exonerar precisamente la acción más corrupta, la de espiar, para centrar nuestra atención en la sospecha de que los políticos hacen cosas malas, se corrompen, etcétera. En esa lógica, espiar sería una especie de mal menor, casi necesario, obligado por la corrupción intrínseca que se le atribuye a la política.

Un caso muy ilustrativo, desde este punto de vista, ocurrió en el Ayuntamiento de Málaga (PP) en 2005. Desde ámbitos de la policía local se escribió un informe sobre las actividades diarias de una concejala del equipo de gobierno que incluía informaciones sobre su actividad política y personal, incluida la frecuencia de su práctica religiosa. Lo más significativo es que finalmente el debate sobre las supuestas actividades de la concejala se impuso al debate en relación con el espionaje al que fue sometida. Las únicas responsabilidades políticas que se derivaron del caso fueron las que afectaron a la concejala víctima del espionaje, que fue acusada por sus superiores de trabajar poco, desposeída de sus competencias y, finalmente, excluida de las listas.

Obtendríamos más luz si, en lugar de preguntarnos por qué se espían, nos preguntáramos para qué se espían. Por lo que sabemos hasta ahora, en la Comunidad de Madrid los seguimientos no se hacen para poner a disposición de la Justicia información sobre comportamientos ilegales de responsables públicos. De hecho, a estos espías les interesan igual los delitos que los pecados. Sus informaciones no están destinadas a hacer Justicia, sino a hacer chantaje. No pretenden acabar con la corrupción, sino explotarla mejor, hacerla más productiva.

La razón por la que se espían no es porque no se fíen unos de otros, sino porque se conocen muy bien, y conocen muy bien lo que está pasando en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Saben que hay suficientes irregularidades como para que la práctica sistemática del espionaje sea una industria rentable. Pero lo más inquietante, lo más peligroso, no es que haya corrupción, sino que, en lugar de denunciarla, hay quienes la están usando para chantajear a los corruptos, para envilecerlos más aún; para hacer más vulnerables las empresas o las instituciones a los intereses espurios de los chantajistas.

Salvo una improbable mutación colectiva, no es un problema antropológico; lo que está ocurriendo en la CAM es tan extenso y sistemático que sólo puede ser el éxito siniestro de una ideología. Es la consecuencia perversa de una ideología ciegamente contraria a lo público, instalada durante años entre los responsables de la Administraciones local y autonómica de Madrid hasta debilitar sus defensas cívicas frente a la corrupción. Una ideología que no se detiene en desatender y privatizar la educación o la sanidad; ni se detiene en el uso privado de lo público, como hace con la televisión madrileña. Su ideología dispara directamente al corazón del sistema y su objetivo último es la privatización del poder político: la sustitución del imperio de la ley por el capricho de un dómine o una dómina.

Los seguimientos de los que tenemos noticia no han sido decretados por un juez bajo el imperio de la ley, sino por las pasiones e intereses de algunas personas cuyo único objetivo es acrecentar su patrimonio privado o su poder público. Un poder tóxico, contaminado por el chantaje del que se alimenta. El sueño antiestatista de la derecha neocon nos devuelve al estado de naturaleza hobbesiano. Algo así es en lo que se está convirtiendo una parte importante del PP de Madrid, donde el compañero se ha vuelto un lobo para el compañero.

Al final, cuando, fruto de su batalla por el poder, han sacado los dossieres a la luz para que la Justicia y la opinión pública decidan, los ultraliberales de Madrid rinden un involuntario homenaje al Estado, a la ley y a la política. Tras su furibundo antiestatismo, no hay liberalismo. En los ayuntamientos que estuvieron bajo el GIL no hubo libertad de mercado en el urbanismo. De igual modo que no la ha habido en el reparto de licencias audiovisuales o en la adjudicación de obras en la Comunidad de Madrid. No son liberales, el mercado y la libertad son sólo pabellones de conveniencia con los que sustituyen la bandera de las tibias y la calavera cuando se dan cuenta de que les estamos mirando.

La vida es contradictoria. Hay monstruos que metabolizan nuestros ataques y se hacen más poderosos con nuestros proyectiles. La antipolítica es uno de esos monstruos. En los años del GIL, sus dirigentes metabolizaban su propia corrupción usándola como prueba de su honestidad: “Nosotros no engañamos a nadie, es verdad que somos tan corruptos como los políticos, pero a cambio somos más eficaces”.

Con el asunto del espionaje en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) corremos el riesgo de que, una vez más, nuestras críticas no le afecten o incluso terminen por hacer más poderoso al monstruo de la antipolítica. Un monstruo que se alimenta de extender la desconfianza y el desprecio a nuestras instituciones y a nuestros representantes por igual, sin distinción de tonalidad político ni de trayectorias personales. Por eso, cuando concluimos que el problema del espionaje en la CAM es un problema de desconfianza entre los distintos grupos del PP, pese a ser verdad, nos quedamos peligrosamente cortos en nuestro análisis.

Para un demócrata, que los políticos de un mismo partido no se fíen unos de otros es un argumento demoledor contra ese partido. Pero para el antipolítico ese dato es un verdadero triunfo a la hora de argumentar contra el sistema en su conjunto. El argumento de la desconfianza desplaza el debate público del eje de la política al de la naturaleza humana. Al establecer el marco de la desconfianza, todo el razonamiento tiende a exonerar precisamente la acción más corrupta, la de espiar, para centrar nuestra atención en la sospecha de que los políticos hacen cosas malas, se corrompen, etcétera. En esa lógica, espiar sería una especie de mal menor, casi necesario, obligado por la corrupción intrínseca que se le atribuye a la política.

Un caso muy ilustrativo, desde este punto de vista, ocurrió en el Ayuntamiento de Málaga (PP) en 2005. Desde ámbitos de la policía local se escribió un informe sobre las actividades diarias de una concejala del equipo de gobierno que incluía informaciones sobre su actividad política y personal, incluida la frecuencia de su práctica religiosa. Lo más significativo es que finalmente el debate sobre las supuestas actividades de la concejala se impuso al debate en relación con el espionaje al que fue sometida. Las únicas responsabilidades políticas que se derivaron del caso fueron las que afectaron a la concejala víctima del espionaje, que fue acusada por sus superiores de trabajar poco, desposeída de sus competencias y, finalmente, excluida de las listas.

Obtendríamos más luz si, en lugar de preguntarnos por qué se espían, nos preguntáramos para qué se espían. Por lo que sabemos hasta ahora, en la Comunidad de Madrid los seguimientos no se hacen para poner a disposición de la Justicia información sobre comportamientos ilegales de responsables públicos. De hecho, a estos espías les interesan igual los delitos que los pecados. Sus informaciones no están destinadas a hacer Justicia, sino a hacer chantaje. No pretenden acabar con la corrupción, sino explotarla mejor, hacerla más productiva.

La razón por la que se espían no es porque no se fíen unos de otros, sino porque se conocen muy bien, y conocen muy bien lo que está pasando en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Saben que hay suficientes irregularidades como para que la práctica sistemática del espionaje sea una industria rentable. Pero lo más inquietante, lo más peligroso, no es que haya corrupción, sino que, en lugar de denunciarla, hay quienes la están usando para chantajear a los corruptos, para envilecerlos más aún; para hacer más vulnerables las empresas o las instituciones a los intereses espurios de los chantajistas.

Salvo una improbable mutación colectiva, no es un problema antropológico; lo que está ocurriendo en la CAM es tan extenso y sistemático que sólo puede ser el éxito siniestro de una ideología. Es la consecuencia perversa de una ideología ciegamente contraria a lo público, instalada durante años entre los responsables de la Administraciones local y autonómica de Madrid hasta debilitar sus defensas cívicas frente a la corrupción. Una ideología que no se detiene en desatender y privatizar la educación o la sanidad; ni se detiene en el uso privado de lo público, como hace con la televisión madrileña. Su ideología dispara directamente al corazón del sistema y su objetivo último es la privatización del poder político: la sustitución del imperio de la ley por el capricho de un dómine o una dómina.

Los seguimientos de los que tenemos noticia no han sido decretados por un juez bajo el imperio de la ley, sino por las pasiones e intereses de algunas personas cuyo único objetivo es acrecentar su patrimonio privado o su poder público. Un poder tóxico, contaminado por el chantaje del que se alimenta. El sueño antiestatista de la derecha neocon nos devuelve al estado de naturaleza hobbesiano. Algo así es en lo que se está convirtiendo una parte importante del PP de Madrid, donde el compañero se ha vuelto un lobo para el compañero.

Al final, cuando, fruto de su batalla por el poder, han sacado los dossieres a la luz para que la Justicia y la opinión pública decidan, los ultraliberales de Madrid rinden un involuntario homenaje al Estado, a la ley y a la política. Tras su furibundo antiestatismo, no hay liberalismo. En los ayuntamientos que estuvieron bajo el GIL no hubo libertad de mercado en el urbanismo. De igual modo que no la ha habido en el reparto de licencias audiovisuales o en la adjudicación de obras en la Comunidad de Madrid. No son liberales, el mercado y la libertad son sólo pabellones de conveniencia con los que sustituyen la bandera de las tibias y la calavera cuando se dan cuenta de que les estamos mirando.